La maldición de Burroughs a Capote Posted in: Escritores

Nunca volverás a escribir una oración por encima del nivel de A sangre fría. Como escritor estás acabado”: Burroughs escribió estas líneas en una carta a Truman Capote fechada el 23 de julio de 1970. En ese intercambio se interna este, uno de los textos que integran El vicio impune, editado por el nuevo sello Monte Hermoso.

Por Edgardo Cozarinsky.

“Nunca volverás a escribir una oración por encima del nivel de A sangre fría. Como escritor estás acabado. Del todo. Traicionaste y vendiste el talento que te fue concedido. Ahora ese talento ya no es tuyo. Disfruta de tu dinero sucio. Nunca tendrás otra cosa”.

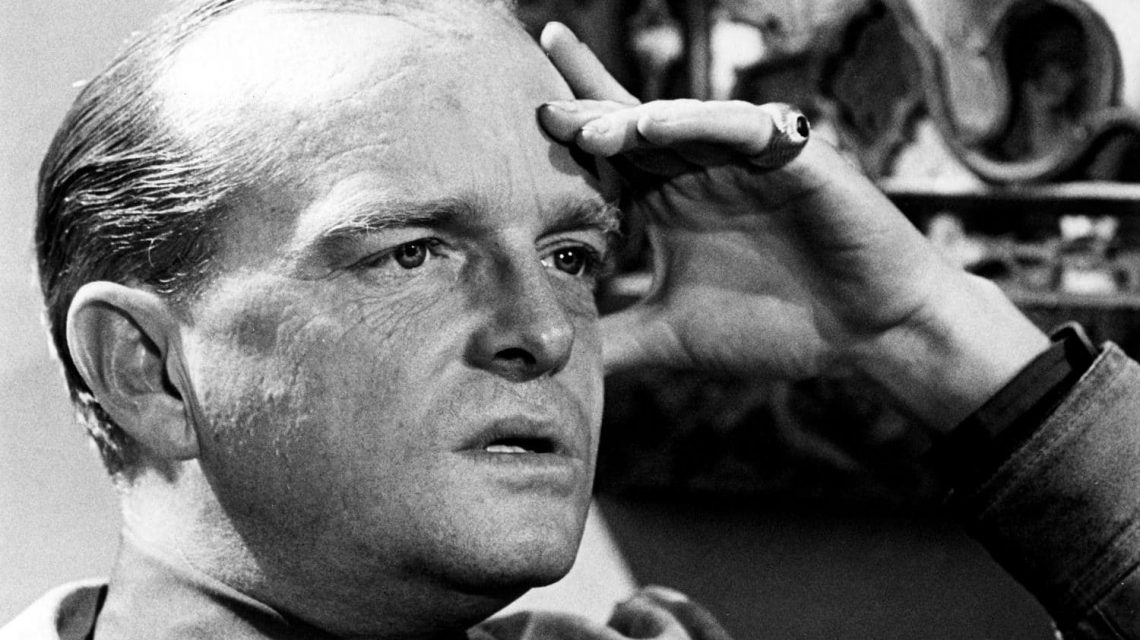

William Burroughs escribió estas líneas en una carta a Truman Capote fechada el 23 de julio de 1970. Para ese entonces, Capote ya se había convertido en una figura mundana; la notoriedad del escritor le servía de pedestal o coartada al personaje de lo que hoy se llama revistas people. En 1966, tras el éxito sin precedentes de A sangre fría, que él bautizó non-fiction novel y con el que pretendió inaugurar un género, pudo permitirse cumplir un deseo que en 1942, a los dieciocho años de edad, había confiado al compañero de una residencia de escritores: celebrar, cuando fuera rico y famoso, una fiesta para ricos y famosos. Lo cumplió el 28 de noviembre de 1966, cuando celebró en el Plaza Hotel de Nueva York su “baile en negro y blanco”, fiesta de máscaras en la que se consumieron cuatrocientas cincuenta botellas de champagne Taittinger.

En enero de ese año había firmado contrato para una novela que iba a permanecer inconclusa: Plegarias atendidas, cita de Santa Teresa de Ávila (“más lágrimas se derraman por las plegarias atendidas que por las ignoradas”), título premonitorio. En los años siguientes, algunos capítulos aparecieron, espléndidamente pagados, en Esquire. Los transparentes, viperinos retratos de sus amistades en la alta sociedad neoyorquina provocaron un suicidio y su ostracismo por el mismo ambiente al que se había esforzado por pertenecer. Ya prisionero de alcohol y drogas, todo el mundo supuso que la novela, supuestamente in progress, no existiría fuera de esos atisbos escandalosos. El mismo Capote se refirió a ella en una entrevista televisiva como “mi novela póstuma”. En efecto, aquellos fragmentos aparecieron dos años después de su muerte en un delgado volumen: en 1986 en Londres, un año más tarde en Nueva York.

Y sin embargo, el escritor dado por “acabado” publicó en 1980 un libro liviano, tal vez no perecedero: Música para camaleones, donde conviven cuentos y crónicas, mezclando variables, inverificables, niveles de invención y documento. En él recuperó momentos de la prosa poética de sus primeros cuentos, dominados ya por la mirada filosa del cronista mitómano. Fue un momento de breve redención en que el escritor sacó la cabeza fuera del infierno mundano, donde se había convertido en la patética encarnación del homosexual que acompaña en sociedad a mujeres mayores y ricas: lo que desdeñosamente se llama en Nueva York un walker, un paseador de perros.

Las razones de Burroughs para escribir su carta de “maldición” no dependían de la figura pública de Capote. Él mismo distaba de ser un personaje ejemplar. En 1941 había matado, se supone que accidentalmente, a su segunda esposa mientras jugaban a “Guillermo Tell” y le falló el disparo dirigido a la manzana sobre la cabeza de su cónyuge. (Años después escribiría que fue ese episodio lo que lo llevó a convertirse en escritor.) Más tarde, ya vinculado a la beat generation, vivió años en Tánger, protegido por la tolerancia a las drogas duras y la pederastia en la “zona internacional”.

Pero su obra, marginal dentro del canon literario de su tiempo, resultó finalmente más significativa que la de Capote. Para J. G. Ballard fue el escritor más importante surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Kerouac elogió su subversión de la moral, la política y la economía de los Estados Unidos. Aun una escritora como Mary McCarthy, poco tolerante con las vanguardias, saludó su método de cut-up, anterior al cut & paste de las computadoras.

Burroughs puso el dedo en la llaga al acusar a Capote de no haber intervenido, con la influencia que un escritor famoso podía tener, para salvar de la pena de muerte a los asesinos que entrevistó largamente para A sangre fría. Fue más lejos que Kenneth Tynan, chocado por esa omisión en su reseña del libro. La conclusión de Burroughs es letal: al libro le convenía que sus personajes murieran en la vida real para que la “novela de no ficción” culminara con una nota patética. Que Capote, como consecuencia de la novela, fuese convocado por una comisión del Senado para opinar, y apoyase la política de extraer confesiones sin que el acusado pudiese consultar antes con un abogado, fue para Burroughs una indignidad más decisiva para su “maldición” que toda frivolidad pública de Capote.

1970, fecha de la carta de Burroughs, no marcó el inicio de la esterilidad creativa de Capote, sólo interrumpida por el delgado volumen de 1980; fue sin embargo, el momento en que su descenso a la mundanidad más que a los estupefacientes se hizo irreversible. La maldición dio en el blanco, liquidó a la víctima designada.